基于离散元数值模拟的雪峰山前陆褶皱冲断带齐岳山分界断裂性质与形成过程(现代地质)

题目

基于离散元数值模拟的雪峰山前陆褶皱冲断带齐岳山分界断裂性质与形成过程

作者

王帅杰1,2, 颜丹平1,2, 周志成1,2, 孔霏1, 2, 景含阳1,2, 廖威1,2

- 中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,深时数字地球前沿科学中心,地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京 100083;

- 中国地质大学(北京) 陆内火山与地震教育部重点实验室,北京 100083)

摘要

以 NE 向齐岳山断裂为界,雪峰山前陆褶皱冲断带被分割为西北部的川东隔挡式褶皱冲断带和东南部的湘西隔槽式褶皱冲断带。由于对齐岳山断裂的性质和形成过程一直未有定论,导致对雪峰山前陆褶皱冲断带形成过程和形成机制认识的严重分歧。为探究齐岳山断裂的形成及其对两侧构造变形差异的控制作用,在地震反射剖面解释基础上,本文采用离散元数值模拟方法,设置 5 组模型并进行实验研究。结果表明,若存在先存断裂,变形会优先集中于先存断裂部位,改变变形过程中断层产生的顺序。若不存在先存断裂,而是存在多套滑脱层且内聚力强度都很弱时,变形主要沿下部滑脱层传递;当中间弱滑脱层厚度大于下部滑脱层时,变形受中部滑脱层控制,其上下部分的能干层发生轻微解耦,由基底滑脱层产生的断层倾角发生变化。通过与地震反射剖面解释结果对比,认为雪峰山前陆褶皱冲断带为“断坪-断坡-断坪-断坡”双层台阶式断弯褶皱带,齐岳山断裂是在前陆褶皱冲断带递进变形过程中形成的,其两侧构造变形差异受基底滑脱层的分布和寒武系滑脱层的力学性质和厚度主导,其中湘西隔槽式褶皱冲断带受基底滑脱层控制,为深层断弯褶皱带。川东隔挡式褶皱冲断带受寒武系滑脱层控制,志留系和三叠系滑脱层在两个地区起调节作用,为浅层断弯褶皱带。

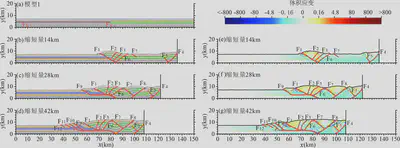

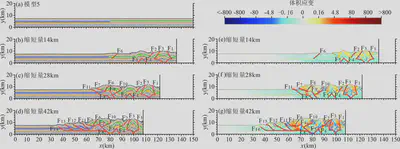

图5 模型1(a)在缩短量分别为14 km(b)、28 km(c)、42 km(d)的递进演化和其对应的体积应变((e)—(g))

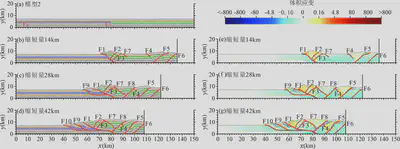

图6 模型2(a)在缩短量分别为14 km(b)、28 km(c)、42 km(d)的递进演化和其对应的体积应变((e)—(g))

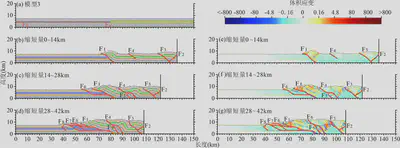

图7 模型3(a)在缩短量分别为14 km(b)、28 km(c)和42 km(d)的递进演化及其对应的体积应变((e)—(g))

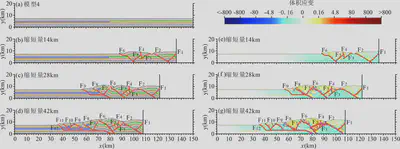

图8 模型4(a)在缩短量分别为14 km(b)、28 km(c)、42 km(d)的递进演化和其对应的体积应变((e)—(g))

图9 模型5(a)在缩短量分别为14 km(b)、28 km(c)、42 km(d)的递进演化和其对应的体积应变((e)—(g))

结论

通过5组离散元数值模拟实验,结果显示雪峰山前陆褶皱冲断带及齐岳山断裂东西两侧变形主要受控于基底滑脱层和寒武系滑脱层的分布和力学性质。综合分析认为:

-

当存在多套滑脱层且内聚力强度较弱时,应力主要沿下部滑脱层传递。

-

当中间弱滑脱层厚度超过下部滑脱层时,变形受中间滑脱层控制,二者之间的能干层发生轻微解耦,由基底滑脱层产生的断层发生偏转。

-

齐岳山断裂是递进变形过程中形成的,其两侧变形差异受基底滑脱层的分布和寒武系滑脱层的力学性质主导,志留系和三叠系滑脱层起调节作用,因此较少的突破盖层露出地表。

-

雪峰山前陆褶皱冲断带表现为“断坪-断坡-断坪-断坡”的双层台阶式断弯褶皱带,其中川东褶皱冲断带为浅层断弯褶皱带,湘西褶皱冲断带为深层断弯褶皱带,齐岳山断裂为递进变形过程中形成的连接二者的断层,并非先存断裂。

致谢

衷心感谢匿名审稿专家提出的宝贵意见和建议,感谢编辑部老师在处理稿件过程中给予的帮助和理解。模拟实验使用的软件为李长圣博士研发的离散元数值模拟软件 ZDEM(https://geovbox.com),应力应变的处理参考了 Julia Morgan 提供的脚本,在此表示感谢。